|

お楽しみのエンジン分解が始まります。外見はきれいだけど、中は一体どうなっているのかなぁ。あー、楽しみで寝られない! |

| 何はともあれ、先ずは下ろしましょう! | |

|

キャブレターやフットレストやサイドスタンド、ドライブチェーンや配線やオイルパイプその他もろもろを取り外します。エンジン後方のマウントボルト2本と前方4本のマウントボルトを抜いてエンジンを下ろします。 |

| シリンダー | |

|

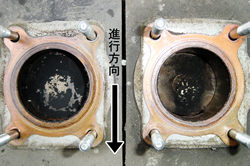

いつも必ずそうなんだけど、今回もやっぱりシリンダーはスポンと簡単には抜けませんでした。ピストンリングがポートに引っ掛かるので、ドライバーなどで押さえながら抜いていきます。無理に引っこ抜こうとするとポートもリングもダメージをおってしまいそう。 見ての通り、カーボンの堆積は少ないけど、シリンダー内壁はかなり錆びていました。ム〜〜〜、こりゃボーリングした方がいいかも・・・ その後、錆び取りを丹念に行ったら、凹みもなく何とかなりそうな感じ。 |

|

『008』の表記があるので、シリンダーサイズは43.008ミリになります。ダイヤルゲージを使い実際の寸法を測りたいところです。

|

|

排気ポートには左右共にウネウネと深い溝が掘られています。磨く気力も一気にうせるほどガタガタですヨ。 シリンダヘッドガスケット(183-11181-00)、シリンダガスケット(396-11351-10)は04/12/24現在も入手可です。 |

| ピストン | |

|

開けてビックリ、ほとんどカーボンがついていなかった。ピストンを組んでから走っていない模様。錆の方が目立つからエンジンを回してない期間が長かったのでしょう。 頭頂部には進行方向(排気方向)に向けて矢印とその隣に『34』、下には『970』の刻印あり。サイズは42.970ミリということです。 ピストンリングは上下の差が無く、共に『1N』の刻印が上になります。 錆がひどくて、取るときにポキンといってしまいました。 STDピストンとリングは欠品でした・・・ 角タンク用のスタンダード(307-11601-01)がメーカーから出るので、こちらを使用します。サイズは同じなので、問題ありません。 |

| プッシュロッド | |

|

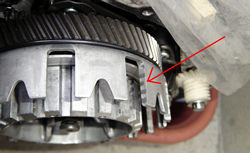

プッシュロッド2の段付き摩耗の拡大写真です。段付き1よりも段付き2の方がより深く摩耗しています。押し込まれた方が、つまりクラッチを握った方が摩耗しています。 しかし、CBに比べて摩耗が激しくないなぁと思ったら、ヤマハさんはプッシュロッドの途中にボールをかませてロッド自体を2分割しているんですね。ボールのおかげでロッドがあまり回転しないのでしょうネ。やる〜! プッシュロッドは消耗品なので即交換です。 ・・・と思ったらこちらも欠品! プッシュロッドシール(93109-06060)は04/12/24現在は¥263で入手可です。 |

|

オイルと泥でグチャグチャになる部分拡大です。プッシュロッドのシールからオイルが漏れ、チェーンオイルが飛び、泥が泥を呼ぶ場所です。見えないからと放っておくと大変な惨状になっています。 |

| リードバルブ | |

|

ストッパーの高さ(一番高いところ)は10ミリある。角タンクのマニュアルには7ミリとある。ってことは角タンクとは違うモノなのだろうナ。 |

| クラッチ | |

|

プレッシャープレートを外してみると、クラッチプレートとフリクションプレートが固着して一個のかたまりと化していました。南無〜! フリクションプレートの厚みは新品で3.20ミリありました。古いのも同じく3.20ミリありましたが、交換します。 クラッチプレート(336-16321-00)、フリクションプレート(307-16321-09)各5枚ずつを購入。(04/12/24現在) |

|

左からクラッチプレート、フリクションプレート、クッションリングです。これが1セットとすると5組で組まれています。 |

|

クラッチハウジングに段付き摩耗があるので、外してみます。19ミリのナットを外す時はクラッチボスが回らないように固定してから行います。固定するために僕はスクーター用プーリーホルダーを使いました。 ヤスリで削って段付きを取ります。 同じくクラッチボスの段付き摩耗も軽く削ってならします。 |

|

左がクラッチボス、右がクラッチハウジングです。ボスとハウジングの間にはプレート(穴大)、ベアリング、プレート(写

真右の右下)の順番で収まっています。パーツリストには何故か穴大のプレートが描かれていません。何故?? 角タンクにはベアリングが入っていないのかな?パーツリストには載っていません。 |

|

ちなみにクラッチを外すとこんな感じです。クラッチ奥にあるキックピニオンギアも取れます。 プラスチックのギアとシムはポロポロと落ちますから要注意です。 |

| クラッチが切れない!! | |

|

とにかくニュートラルに入らない! クラッチが切れるようにワイヤーで調節しても全くダメ。ということは、クラッチ自体の問題でしょう。ということで、エンジンを下ろさずにクラッチまで分解しましょう。 クランクケースカバーを開けたら、取り外す前にクラッチレバーを握って作動性を見てみますが・・・・・ほとんど動きません! これじゃあ切れないわけだナ。 クラッチプレート、フリクションプレート共にバリを削り落とします。クラッチプレートはプレスして抜いて作っているのでしょうか、片面 は見るからにすさまじいバリがあります。 |

| その後、多少は改善されました。ニュートラルには入るようになりましたが、まだ硬い。しばらく走ったら馴染んでくるのだろうか? ギアオイルの相性なのか? しばらく実験します。 数カ月乗ったら、改善されてきました! まだ硬いのですが、必死にならなくてもニュートラルが出るようになりました。 |

|

| オイルポンプ | |

|

オイルポンプを取り外したら、エア抜きを行います。 →レストア乱舞編へ |

|

オイルポンプに繋がるギアを分解したところ。シャフトにはオイルシールがあります。 |

|

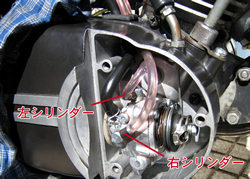

左右の取り回しを間違えずに! マヌケなことに、私はしばらく左右を間違えたまま走っておりました・・・それでもちゃんと走るから恐い。 |

| で、組んでみました | |

|

クランクケースカバーは耐熱黒で塗装。ロゴ入りカバーは欠品なので、ボロのフィルム部分を剥ぎ取って、コンパウンドかけてから耐熱クリアを厚めに吹きました。 |

| ポイント | |

|

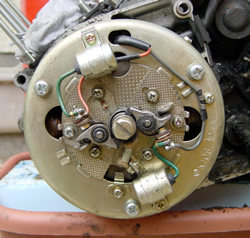

エンジン左側を開けるとポイントがあります。 最も開いたところでの適正ギャップは0.35±0.05mmです。 AFAMさんでポイントとコンデンサーは購入済みです。 ポイントはペーパーで軽くならして終わり。新品のようにきれいで驚きました。 |

|

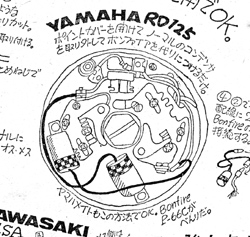

70年代のバイク雑誌にBONFIRE(ボンファイア)の広告をよく目にします。簡単にパワーアップできるらしく、気になります。もう無いかっ! 大きなサイズはこちらから。 |

| イグニッションコイル | |

|

根元からプラグコードが外せるうれしいタイプです。 |

|

CBと同じく(というか、余りモノ)テイラーの黒いプラグコードと交換しました。 プラグキャップはきれいなので、そのまま使います。 |

|

ある日突然、ツーリング途中に高回転が回らなくなる不調。『焼き付きかも!?』とエンジンを回さずに帰宅しました。 |

| |

|

| プラグ | |

|

プラグは角タンクがB7ES、丸タンクはB7HSのよう。HとEの違いはネジ部長さの違い。Hが12.7ミリ、Eが19.0ミリです。 |

|

| スプロケット | |